“爱出者爱返,福往者福来。”苏玉翠老师教案扉页的这句话,是她12年法语教学生涯的生动描写。从巴黎索邦大学深造归来,她在北外的讲台坚守十二载,视法语为“文化沟通桥梁”,以朝夕陪伴,助力一批又一批学子跨越语言障碍,抵达法国留学的梦想彼岸。

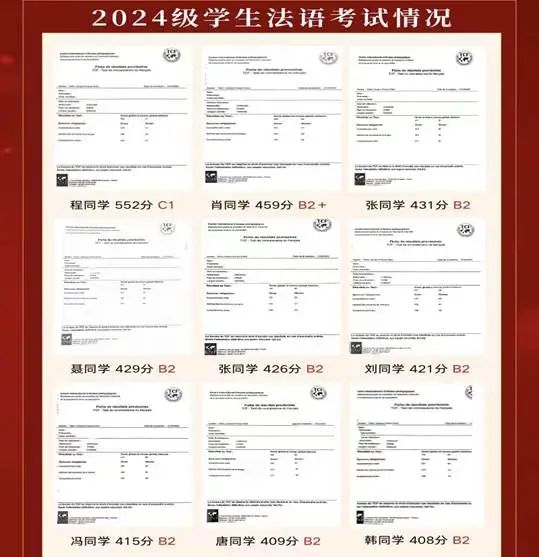

十余年来,苏老师所带班级的法语考试及签证通过率始终名列前茅。2025年4月TCF考试中,其班级成绩再创新高:程同学以552分斩获C1等级,图卢兹班23人全部达B1(350分以上),其中9人突破B2(400分及以上)。她究竟以怎样的教育智慧,让学生在法语学习路上稳步前行、屡创佳绩!

一、 法语入门处,师者化春风

法语如塞纳河波光般浪漫,初学却如啃硬法棍般艰难,新手常易生畏难情绪。苏老师总以诗意化解:“法语哪是背不完的动词变位?是蒙马特高地画笔下的色彩,是普罗旺斯花田漫过指尖的阳光啊。”

她深谙兴趣是最好的老师:课堂上教唱《L’amour est bleu》练发音,组织点餐、问路等角色扮演,让教室变身巴黎咖啡馆,满是“Bon appétit”的鲜活气息。正如卢梭所言,教育的真谛在于培养对学问的热爱。这些设计让枯燥知识点跳出课本,变得生动可感。

及时的鼓励与帮扶同样关键。去年开学,总缩在最后一排的王同学连说“Bonjour”都细若游丝,单元测试屡屡垫底。苏老师批改她的作业时,哪怕一个正确的冠词,旁侧都会缀着“bon courage”的鼓励与笑脸,日复一日为这个胆怯的孩子注入自信。

王同学内向却爱唱歌,苏老师鼓励她借法语歌词练发音。一天她兴奋地说:“老师,我唱《Je ne regrette rien》时,突然觉得法语单词像音符跳进嘴里,舌头跟着旋律打卷儿!”从此她日渐自信,表达愈发流利。2025年TCF考试中,她取得B1 380分的成绩,6月顺利获签。这份进步背后,既有苏老师为她定制的“发音矫正清单”,更有无数次推心置腹的鼓励。

二、心曲无人和,师者作知音

苏老师相信:“教育的本质是一棵树摇动另一棵树,一个灵魂唤醒另一个灵魂。”她教法语不止于语法单词,听力阅读,更留心学生的心理健康——那些深夜焦虑、难言之隐,到她这儿都能寻得“心安即吾乡”的慰藉。

2020年,班里一名学生失恋后,带着哭腔打电话请假:“老师,我得了肺炎,不能上课了。”苏老师清楚,比起肺炎,更让他煎熬的是心结,却只温和回应:“病了就好好休息,课程不用急,讲义我每天发,不懂随时找我。”

学生十多天未到校,苏老师时常发微信问候:“今天学了句法语:La vie est belle(生活很美)”“今天好点了吗?”后来男生痊愈返校,上课专注记笔记,有问题便追着老师请教。拿到法国签证时,他在微信里写道:“那段时间多亏您的关心,感恩!”

2023届张同学到北京学法语时,得知父母高考后已离婚,一时难以接受,把自己锁在宿舍,日子只剩睡觉、打游戏、点外卖。苏老师发微信没有得到回复,便常在下课后去宿舍找他谈心,有时安慰鼓励,有时带些零食。

两周后,张同学渐渐缓过来:从偶尔上课,到按时到校,再到抱着习题啃到深夜。拿到法国大学录取通知书那天,他给苏老师发微信:“那段时间多亏您没放弃我,谢谢您!”

三、寸功不计较,师者付真心

苏老师平均每周要上二十多节法语课,还额外安排了早读与自习,并全程跟班:自习课上,她总围着基础薄弱的学生转,一遍遍讲解难点;对于基础好的同学她会给与额外的提高部分。放学后被学生拦着问问题,从不说“下次再说”,常常加班到很晚。有家长在群里感慨:“孩子跟不上进度,苏老师额外补了好多课,我们都过意不去,可她总说‘教育若太计较时间成本,哪能有好成果?’”

截至今天,全班 23 名学生中已有 22 人顺利获签,剩下一人正在等待结果。我们满心期待这位同学也能顺利通过,这份迟来的喜讯终将为苏老师的倾尽心力画上圆满句点 —— 毕竟,以她日复一日的付出与坚守,理应配得上这样一份毫无缺憾的结局。

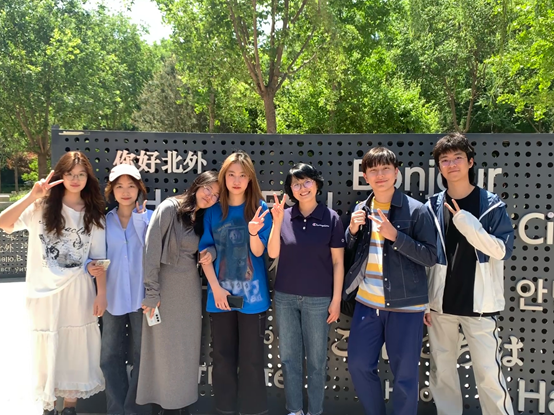

苏老师的教育实践,生动诠释了教育的本质与使命。她教出的学生毕业多年仍与她保持联系,不仅回馈师恩、助力学弟学妹,更带着她传递的温度踏出国门:用精准法语传播知识、对话文化,既做中外交流的桥梁,更当中国故事的讲述者。这份跨越时光的师生情谊与成长回响,正是“养正”之道的硕果,印证着教育最珍贵的价值:当老师以无私播撒种子,学生便会带着这份养分,在更广阔的天地间践行“为党育人、为国育才”的使命,让个体成长与时代需求同频共振。